■云浮融媒记者 陈树清

近日,在云安区高村镇白梅村的陡峭山路上,清脆的马铃声穿透晨雾。

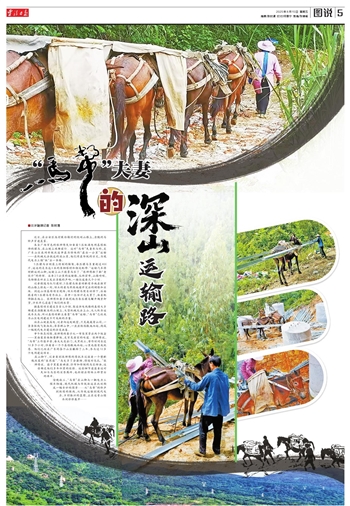

来自广西百色的张师傅夫妇牵着5匹驮满电网基塔配件的骡马,在山坡上艰难前行。这对“马帮”夫妻参与的,是广东山区农网升级改造中最为特殊的“最后一公里”运输——在机械无法抵达的深山里,他们用最传统的方式,为现代电力工程“驮”出一条路。

5匹骡马分别装上特制的鞍架,每匹骡马负重超过400斤,运送的是长达6米的角钢塔材和相关配件。“运输汽车将材料运到山脚,运输上山只能靠马匹了。”张师傅拍了拍“老伙计”的脖颈。这条2.5公里的运输路,丛林密布,山路崎岖,马蹄踏在碎石上发出清脆的声响,一趟往返要几个小时。

记者跟随马队行进时,5匹骡马驮着材料有序地在狭窄的山路上排成一列,领头的老马熟练地避开突出的树根和石块。到达山顶基塔项目现场,领头的骡马便自动停下,后面跟着的3匹骡马有序站立。其中一匹估计是太累了,驮着配件躺在地上。张师傅和妻子麻利地为每匹骡马解开绳索卸货,汗水早已浸透了他们的衣背。

据基塔项目建设负责人介绍,架设供电线路的基塔大多都建在海拔较高的山坡上,大型机械无法上山,无人机吊运成本太高,所以基塔材料主要靠“马帮”运输,“马帮”已经成为山区电网建设不可或缺的力量。

站在山坡最高处,记者向远处眺望,只见巍巍青山间,一条条银线飞架南北;莽莽群山中,一座座铁塔拔地而起,构成一幅现代电力建设的壮美画卷。

中午休息间隙,张师傅的妻子从一布袋里拿出两个饭盒——里面装着辣椒酱拌饭,是百色老家的味道。张师傅说,“马帮”工作很辛苦,每天天亮出门,天黑收工,劳作时间长达10多个小时,但看着一个个基塔拔地而起,心里也很有成就感。他们已经在广东的各个山区辗转了三年,参与过10多个电网建设项目。

在山脚下,记者看到张师傅的摩托车还挂着一个塑料瓶改装的“医药箱”。“马走多了会磨蹄,得随时包扎。”张师傅说。箱子里装着碘酒、纱布和特制的马匹蹄油,这些都是他们多年积累的经验。这些细节透露着这对夫妇与马匹的深厚羁绊,也折射出特殊工种背后的艰辛。

傍晚收工,“马帮”在山脚与一辆电力工程车相遇,现代机械与传统驮运在此刻构成一幅奇妙的图景——从“马帮”的铃声到铁塔的银线,从传统运输到现代电力,乡村振兴的蓝图,正在这青山绿水间徐徐展开……